定期試験~難関大受験に完全対応した奈良時代のまとめ記事です。

「歴史能力検定」や「教養としての日本史学習」にも自信を持っておすすめできる内容になっています。

読むだけで面白いほど奈良時代がわかりますよ!

このまとめ記事では主に奈良時代の政治史を扱います。

また、難しい漢字は大きめのフォントで表記しています。

超わかる!奈良時代の完全まとめ

奈良時代とは710年の元明天皇による平城京遷都~794年の桓武天皇による平安京遷都までの期間です。

つまり、奈良時代とは奈良県の平城京に都が置かれていた時代のことですよ。

まずは日本史全体の流れを年表で確認するところからはじめましょう。

- 3世紀中頃~7世紀

- 592年~710年

- 710年~794年奈良時代

710年の平城京遷都~794年の平安京遷都まで!

元明天皇の時代のまとめ

元明天皇とは

飛鳥時代に大宝律令を制定した文武天皇の母親が元明天皇です。そのため元明天皇は「女性」の天皇ですよ。

元明天皇の時代の権力者

この元明天皇のもとで絶大な権力を握ったのが藤原不比等です。藤原不比等は中臣鎌足(藤原鎌足)の子ですね。

中臣鎌足は臨終に際して、藤原姓を与えられ藤原鎌足になります。従って中臣鎌足が藤原氏の祖ですよ。つまり中臣鎌足が藤原氏の一番最初ということです。

藤原不比等は飛鳥時代に刑部親王とともに大宝律令の作成にあたった人物でしたね。

元明天皇のときの権力者は藤原不比等!

平城京とは

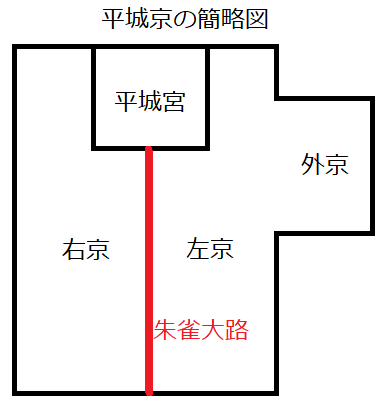

平城京は710年~784年の間の都で、唐の長安をモデルに造営されました。

平城京は東西南北に走る道路で区画され、碁盤の目のような形をしています。これを条坊制といいます。

平城京のメインストリートの朱雀大路をはさんで、東側を左京、西側を右京といいます。

また平城京の北側中央には天皇の住まいである内裏や政務を執り行う大極殿や朝堂院が密集した平城宮があります。

- 東側→左京

- 西側→右京

和同開珎の発行

元明天皇の時代、武蔵国から銅が献上されます。これを機に、年号を和銅と改めます。

この銅を利用して708年に和同開珎が作られます。和同開珎ですからね。漢字注意ですよ!

そして、この和同開珎~958年の乾元大宝までの12種類の貨幣を皇朝十二銭といいます。

和同開珎は銅銭だけではありませんよ。銀銭もあったんです。この知識はたまに大学入試で出題されますよ。

ちなみに、日本最古の貨幣は天武天皇のときの富本銭でしたね。これに対し、和同開珎は日本で初めての流通を目的とした本格的な貨幣です。

交通の整備

律令体制をしき中央集権を実現するには交通の整備は重要な課題でした。

そこで、元明天皇は官道と呼ばれる国道を整備します。日本各地に広がる道路網ですね。

この官道を維持する仕組みが駅制です。

駅制では16kmごとに駅家を設置しました。駅家には「馬」が常備されていて、馬を乗り継いで移動することができました。

ただ駅家を使えるのは、公用の役人だけでした。公用とは個人ではなく、国家のための公的な用事のことですよ。

蓄銭叙位令

せっかく708年に和同開珎を作ったのに、みんな使ってくれませんでした。和同開珎は国家の都合で作られたものであり、一般の人々にとっては今までの物々交換で十分だったわけです。

そこで、政府は和同開珎を流通させるため、711年に蓄銭叙位令を出します。蓄銭叙位令とは、お金を貯めたらその分量に応じて位がもらえる制度です。

しかし、みんな位が欲しいがために、お金を使わずに貯め込むばかりでした。その結果、蓄銭叙位令は失敗に終わります。

蓄銭叙位令については『続日本紀』という史料に詳しい記述があります。蓄銭叙位令の史料の出題頻度は低めですが、大学受験を目指す方は下記の記事から史料もあわせて確認しておくと良いでしょう!

711年:蓄銭叙位令→「お金がないー!蓄銭叙位令」

支配の拡大

さて、中央から遠く離れた地域にはまだ十分に支配が及んでいませんでした。

そこで東北の蝦夷を平定するために朝廷は712年、現在の山形県や秋田県のある地域に出羽国を設置します。そして日本海側に秋田城を築きます。

一方、九州南部の隼人を支配下にいれるため、713年には現在の鹿児島県に大隅国を設置します。

- 712年:出羽国を東北に設置

- 713年:大隅国を南九州に設置

古事記の作成

また、元明天皇は712年に稗田阿礼に読みならわせて古事記を作りますよ。実際に記述にあたったのは太安万侶です。古事記とは現存する日本最古の歴史書ですね。

ヒエ(稗)ってご存知ですか?縄文時代から食べられている日本最古の穀物ですよ。お米と同じで納豆とあいそうですよね?「納豆に稗!稗田阿礼の古事記編纂!」と覚えましょう。

元正天皇の時代のまとめ

元明天皇の次に即位した元正天皇(在位715~724)も女性の天皇です。政治の実権を握ったのは藤原不比等です。

養老律令の制定

元正天皇のもとで藤原不比等は718年に養老律令という法律を作ります。

しかし、養老律令は、ずっと使われないまま放置されます。実際に施行されたのは、なんと約40年後の757年です。

718年も757年もテストに出ますよ!

- 718年:養老律令の完成

- 757年:養老律令の施行

「施行はないわ!養老律令の制定」。その約40年後が養老律令の施行ですよね?5は5つとも表されますから「40年後はさすがにないな養老律令の施行」と覚えましょう。

養老律令完成の2年後の720年、藤原不比等が死去します。

養老律令の史料と言えば、『令義解』です。令義解は養老律令のうちの「令(行政法)」の注釈書で833年に清原夏野が記したと考えられています。

入試頻出史料なので大学受験を目指す方は下記の記事で詳細を確認しておきたいですね!

長屋王

藤原不比等の死後、藤原氏に不満を抱いていた勢力が皇族出身の長屋王のもとに集まります。その結果、元正天皇のもとで、長屋王が権力を握ります。

藤原不比等 → 長屋王

律令国家の動揺

律令国家の土台は公地公民制です。公地公民制は「土地・人民は国の持ち物」という原則です。

また、公地公民制で重要な班田収授とは、農民に土地を貸し与え、死亡したら国に土地を返す仕組みです。

その中で、農民は与えられた土地を耕し、国に税を納めていました。

農民に貸し与える土地のことを口分田といいます。口分田はあくまで国の持ち物です。

この税負担が非常に重かったため、税負担を逃れるために逃げ出す人が続出しました。

生きていくのに必要な食料さえ不足気味だったからです。

なお、口分田を捨てて逃げ出すことを浮浪・逃亡といいます。

こうして公地公民制がうまく機能しなくなると律令国家は崩壊へと向かっていくのです。

その結果、税収が減り、朝廷は財政難に苦しむことになります。そこで長屋王は税収を回復させるための土地改革に取り組みます。

土地改革①百万町歩開墾計画

農民の相次ぐ浮浪・逃亡や人口の増加が原因で口分田はどんどん不足していきます。また貴族や豪族が不正に口分田を私有したこともあり、ますます口分田が不足します。

この苦境をなんとか打開すべく、長屋王は口分田を増やす計画を立てます。

それが722年の百万町歩開墾計画です。

「開墾」とは山林や原野を切りひらいて、新しく田畑を作ることです。

しかしこの計画は結果的に失敗します。

722年:百万町歩開墾計画→「何に百万使ったの?百万町歩開墾計画!」

失敗の理由

あまりにも目標が大きすぎてそもそも実行が難しかったからです。また、農地を開墾するメリットがとくになく、人々も農地を増やす気にはなれなかったわけです。

土地改革②三世一身法

722年の百万町歩開墾計画が失敗に終わったので、引き続き、口分田の不足をなんとかする必要がありますよね。

そこで、長屋王は翌723年に三世一身法を出します。

百万町歩開墾計画が失敗して悔しい!けどがんばる!「失敗がなにさ!三世一身法!」。これで三世一身法の年号暗記は完璧ですね。

三世一身法とは

三世一身法とは新たに灌漑施設(田んぼに水を引く施設)を作って開墾した土地には3世代、すでにある灌漑施設を利用して開墾した土地には1世代の私有を認める制度です。

百万町歩開墾計画の失敗に学んで、人々に農地を開墾するメリットを与えたわけですね。

三世一身法を施行した背景

三世一身法は「土地と人民は国家のものである」という公地公民の原則に反しますが、口分田の不足に悩む朝廷は、仕方なくこの法律を施行したわけです。

失敗の理由

しかし、結局のところ、いずれは国に土地を返さなくてはいけない仕組みだったので、失敗に終わります。

「三世一身法」は養老七年の格とも呼ばれます。大学入試では問題文中の養老七年の格に下線を引き、「養老七年の格とは何か?」と問われるパターンが多いです。もちろん答えは三世一身法ですよ。頻出問題なので大学を目指す方は是非、おさえておいてくださいね!

さらに、三世一身法の史料は入試超頻出です!

大学を目指す方は必ずチェックしておきたいですね。

- 722年:百万町歩開墾計画→失敗

- 723年:三世一身法→失敗

聖武天皇の時代のまとめ

藤原氏の復活

冒頭で「奈良時代は藤原氏の浮き沈みがとても激しい時代」だとお伝えしましたよね。

「藤原不比等→長屋王」では藤原氏は権力を失いますが、聖武天皇の時代になると、藤原氏は再び権力を握ります。

藤原四子とは

聖武天皇の母親は藤原不比等の娘だったので、聖武天皇から見ると、藤原不比等は祖父にあたります。

つまり聖武天皇は藤原氏の家系です。そのため、親戚でもあり祖父の子でもある藤原四子が権力を持つようになっていきます。

「藤原四子」っていう人がいたの?

いや。「藤原四子」とは藤原不比等の4人の子供のことだよ!

藤原四子とは具体的には、次の4人のことです。どれも入試頻出ですよ!

藤原四子の権力強化

しかしこのとき長屋王はまだ権力の座にいます。この長屋王を邪魔に思った藤原四子は729年に長屋王に謀反の罪を着せて自害させます。これを長屋王の変といいます。

光明子

長屋王を滅ぼし、無事に権力を固めた藤原四子ですが、さらに権力を強化するために今度は自分たちの妹にあたる光明子を聖武天皇の皇后にします。

皇后とは

当時の天皇には何人もの妻がいますが、皇后という立場は特別で、皇族だけがなることのできる正妻のことです。つまり皇后とは第一位の妻のことです。

光明子が皇后になれた理由

藤原氏は中臣鎌足(藤原鎌足)を祖とする一族ですから、皇族ではなく「貴族」です。光明子は藤原四子の妹ですから、「貴族」の娘です。

皇后になれるのは皇族だけなので、光明子は普通、皇后にはなれないのですが、長屋王とその一族を全て殺すことで、無理矢理に光明子を皇后にしたのです。

これにより藤原四子の権力は確かなものになります。

729年:長屋王の変→光明子が皇后に!

きっと藤原四子は何食わぬ顔をして長屋王に謀反の罪を着せたに違いありませんね?ハイここで語呂合わせです。「何食わぬ顔で謀反の罪!長屋王の変!」。

藤原四子の病死

せっかく権力を握った藤原四子ですが、737年に4人とも天然痘という病気で死去してしまいます。

橘諸兄

藤原四子が亡くなった翌年の738年、皇族出身の橘諸兄が時の権力者になります。

橘諸兄は唐への留学で先進的な知識を学んだ、吉備真備と玄昉に政治を手伝わせます。

藤原広嗣の乱

藤原四子の1人に藤原宇合がいましたね。宇合の子、藤原広嗣は当時、九州の太宰府にいましたが、橘諸兄らに反発し、740年に反乱を起こします。これを藤原広嗣の乱といいます。

しかし、この「藤原広嗣の乱」は鎮圧され、藤原広嗣は死去してしまいます。

聖武天皇の不幸

聖武天皇は藤原氏の家系です。にもかかわらず政治を任せた藤原四子は相次いで病死し、さらに藤原氏から反乱者まで出てしまったわけです。

こうした出来事は聖武天皇に大きなショックを与えました。

思い悩んだ聖武天皇は不安からか、次々と都を移します。

平城京→恭仁京→難波宮→紫香楽宮→平城京

仏教政治の推進

さらに聖武天皇は国土の平安を願い仏教の力で国を治めようと考えます。これを鎮護国家思想といいます。

具体的には741年に国分寺建立の詔を出し、全国に寺を作ります。それだけではなく743年には大仏造立の詔も出します。

きっと相次ぐ不幸で聖武天皇はとてもむなしい気分になっていたはずです。そこで、「とてもむなしい国分寺建立の詔」と覚えておきましょう。

土地改革③墾田永年私財法

口分田の不足に悩んだ朝廷は、長屋王のときに三世一身法で農民に条件付きで土地の私有を認めますが失敗します。

この失敗を踏まえて、今度は、橘諸兄政権のもとで743年に墾田永年私財法を出します。これは開墾した土地を永久に私有することができる制度です。

墾田とは新たに開かれた田地のことですよ。つまり新規に開墾した土地のことですね。

墾田永年私財法では土地の永久私有を認め、土地の国有を諦めましたよね。そこで、「国有はなしさ、墾田永年私財法!」と暗記しましょう。

墾田は輸租田の一種

ただ「墾田は永久私有オーケー!」といっても税は納めなければいけません。

税として租を納めなければいけない田を輸租田といいます。ですから墾田も輸租田の一種です。

租とは田1段につき2束2把の収穫物を納める税のことです。租を納めることが定められた田地を輸租田といいます。口分田も輸租田の一種です。

公地公民制の崩壊

土地の永久私有が許可されたことにより、貴族・寺社・有力者は人を雇って私有地を拡大します。

公地公民制では土地は国家の持ち物ですが、このルールから外れた大規模な私有地が登場する。

これを荘園といいます。とくに墾田永年私財法の影響で登場した荘園を初期荘園といいます。

その結果、律令国家の土台である公地公民制は完全に崩壊してしまいます。

貴族が私有地を広げるっていうのはわかるんだけど、寺社が大規模な私有地を持つってどういうこと?

もともと推古天皇のころにはお寺が運営費用を稼ぐために寺田で農作物をつくっていたんだ。

つまりお寺や神社が農業を営むのは普通のことだったの?

そうだね。そして墾田永年私財法で墾田の永久私有が許可されると、大規模なお寺や神社は農民などを雇って、積極的に田地の開発を進めたんだよ!

なるほど。そんな感じで、私有地をどんどん広げていったものを荘園(初期荘園)と呼ぶんだね!

墾田永年私財法の史料問題は入試超頻出です!三世一身法の史料と勘違いしがちなので注意してくださいね。大学受験を目指す方は墾田永年私財法の史料を必ず確認しておきたいですね!

元明天皇~聖武天皇のまとめ

次々に権力者が交代してしまって混乱するね……。

いったん立ち止まって、元明天皇~聖武天皇までの権力者の移り変わりを整理していきましょう!

そこで、まず天皇の順番を確認します。

元明天皇→元正天皇→聖武天皇

次に権力者の順番のまとめです。

- 元明天皇藤原不比等

中臣鎌足(藤原鎌足)の子。

- 元正天皇藤原不比等→長屋王

藤原不比等の死後、藤原氏が権力を失い皇族出身の長屋王が実権を握る。

- 聖武天皇藤原氏が復活!?

- 長屋王

- 藤原四子

- 橘諸兄

光明子を皇后にするため藤原四子が729年に「長屋王の変」で長屋王を殺害。藤原氏が復活するも藤原四子は病死してしまう。その後、皇族出身の橘諸兄が実権を握る。これに対し藤原広嗣が反乱を起こすも失敗に終わる。

本当に奈良時代は藤原氏の浮き沈みが激しいね……。

結論から言うと最後には藤原氏が勝利するよ!

孝謙天皇の時代のまとめ

孝謙天皇(在位749~758)の父親は聖武天皇です。孝謙天皇は聖武天皇の娘なので女性の天皇です。また孝謙天皇の母親は光明子です。

光明子は藤原四子の妹でしたね。つまり光明子は藤原氏の人間です。このとき光明子は光明皇太后という立場で、政治の実権を握ります。

孝謙天皇の母である光明皇太后が政治の実権を握った!

藤原仲麻呂の権力拡大

光明皇太后は藤原仲麻呂を紫微中台という役所の長官に就任させ非常に強い権限を持たせます。

藤原仲麻呂は藤原武智麻呂(南家)子です。藤原武智麻呂は藤原四子の一人でしたね。

そして756年には、藤原仲麻呂が橘諸兄を政権から引きずり下ろし時の権力者となります。

翌757年、藤原不比等が完成させた養老律令が藤原仲麻呂によってようやく施行されます。

同757年、仲麻呂政権に不満を持った橘諸兄の子の橘奈良麻呂が反乱を起こしますが失敗に終わります。

こうして、藤原仲麻呂の権力は絶大なものとなり、藤原氏が再び政治の中心に復帰します。

孝謙天皇の時代の権力者は藤原仲麻呂!

淳仁天皇の時代のまとめ

淳仁天皇の即位

藤原仲麻呂は孝謙天皇と対立します。そこで、孝謙天皇を退位させます。

このとき、孝謙天皇は孝謙上皇となります。

そして仲麻呂は自分の思い通りに動いてくれる淳仁天皇を立てます。

孝謙天皇の退位→孝謙上皇

そして、淳仁天皇は藤原仲麻呂に恵美押勝の名を与えます。

孝謙上皇と道鏡

一方、孝謙上皇は自分の病気を熱心に看病してくれた道鏡という僧侶を重用します。

また、当然、孝謙上皇は自分を天皇の位から引きずり下ろした藤原仲麻呂(恵美押勝)を良く思っていません。

光明皇太后の死去により藤原仲麻呂(恵美押勝)が権力の土台を失うと、孝謙上皇のパートナーである道鏡が勢力を拡大したわけです。

恵美押勝と道鏡の対立

その結果、

淳仁天皇&恵美押勝

VS

孝謙上皇&道鏡

という構図ができあがります。

藤原仲麻呂 = 恵美押勝

恵美押勝の乱

藤原仲麻呂(恵美押勝)は道鏡を政治の世界から追い出そうと考え、764年に恵美押勝の乱を起こします。

この戦いは非常に激しいものでしたが、結果的に、藤原仲麻呂(恵美押勝)は敗死します。

また、淳仁天皇は淡路に流されてしまいます。